Vom Berufskrankheiten-Geschehen sind Frauen und Männer unterschiedlich betroffen – das hat mit der Geschlechterverteilung auf dem Arbeitsmarkt und mit blinden Flecken im Arbeitsschutz zu tun. Die Positionen auf der Berufskrankheiten-Liste haben überwiegend mit Tätigkeiten und Risiken in Industrie, Gewerbe und Handwerk und in mehrheitlich männlich besetzen Berufen zu tun, wie beispielsweise Chemikalien, Asbest, Lärm oder die UV-Strahlung bei der Arbeit im Freien.

Frauen sind jedoch häufig – das ist auch die Erfahrung aus der Bremer Beratung zu Berufskrankheiten – als Angehörige oder Hinterbliebene in Berufskrankheiten-Verfahren eingebunden: wenn der Ehemann oder Vater zu krank ist, um in eigener Sache zu agieren, oder nach dem Tod des von der Erkrankung direkt Betroffenen, wenn es um eine Witwenrente geht.

Belastungen an Frauenarbeitsplätzen können im Berufskrankheiten-Verfahren oftmals nur schwer als krankheitsverursachend nachgewiesen werden, weil die Erwerbsbiographien von Frauen in vielen Fällen durch atypische Arbeitsverhältnisse und eher lückenhafte und wechselvolle Erwerbsverläufe geprägt sind.

Die Datenlage zum Berufskrankheiten-Geschehen bei Frauen muss verbessert werden. Es erfordert eine vermehrte Aufmerksamkeit in der Forschung, in Arbeitsschutz und Prävention und eine Überprüfung des Regelwerks. Nach wie vor sind diese Bereiche eher auf Branchen von Männern ausgerichtet und an deren Tätigkeiten und Beschäftigungsformen orientiert.

Unterschiedliche Geschlechterverteilung bei den einzelnen Erkrankungen

Die Berufskrankheiten-Statistik der Unfallversicherungsträger (DGUV) differenziert noch nicht routinemäßig nach männlichen und weiblichen Versicherten, im Unterschied zum Arbeitsunfallgeschehen. Speziell für das Land Bremen aufbereitete Zahlen belegen große Unterschiede:

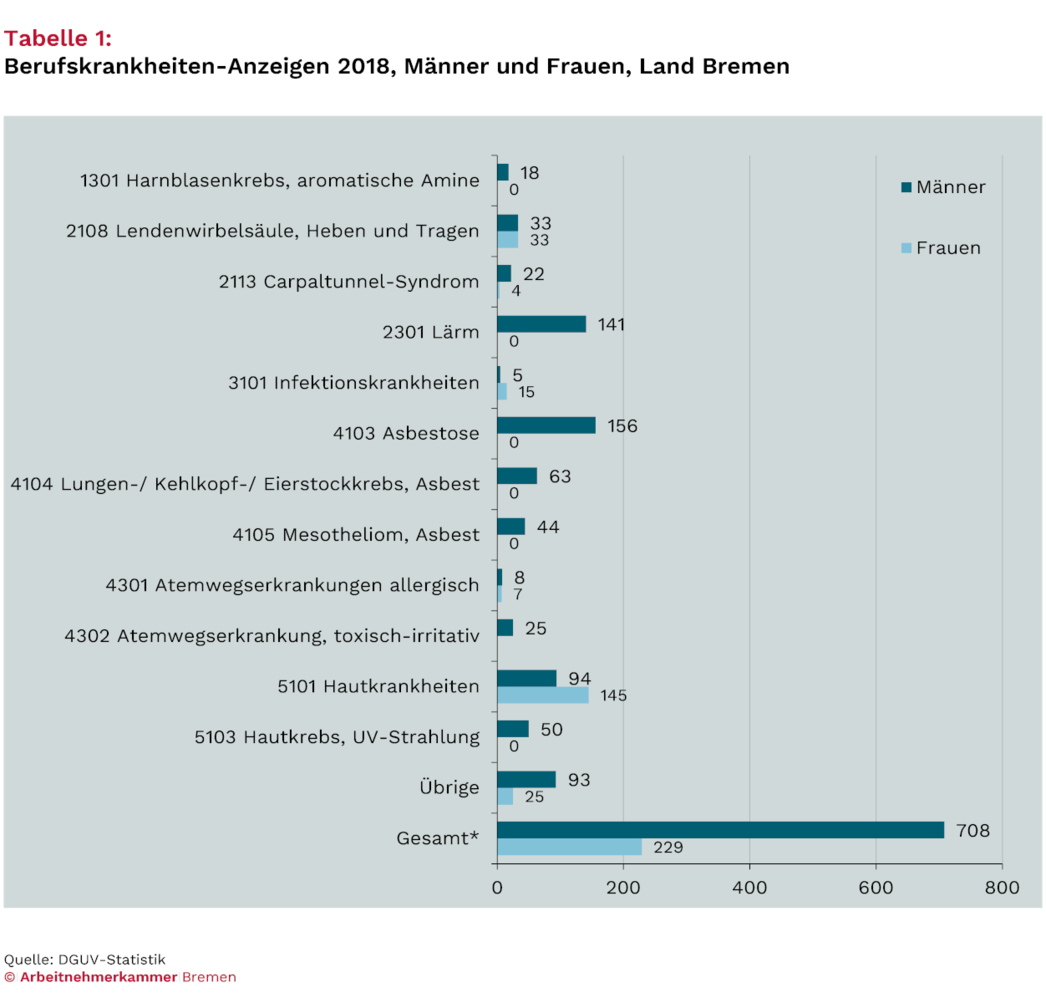

Angezeigte Berufskrankheiten

Im Jahr 2018 wurden im Land Bremen insgesamt 937 Berufskrankheiten-Anzeigen gestellt. Davon entfielen 708 Fälle auf Erkrankungen von Männern und mit 229 BK-Anzeigen nur gut ein Viertel auf Erkrankungen von Frauen (vgl. Tabelle 1). Die Anzeigen von Frauen lassen sich meist auf die Tätigkeit in überwiegend weiblich besetzten Berufen und Branchen zurückführen: Lendenwirbelsäulenerkrankungen, Infektionen und Hauterkrankungen in Pflege- und Gesundheitsberufen, Schädigung der Haut durch den Umgang mit Feuchtigkeit und Chemikalien im Gesundheitsbereich, im Friseurhandwerk, in Kosmetik- und Reinigungsberufen.

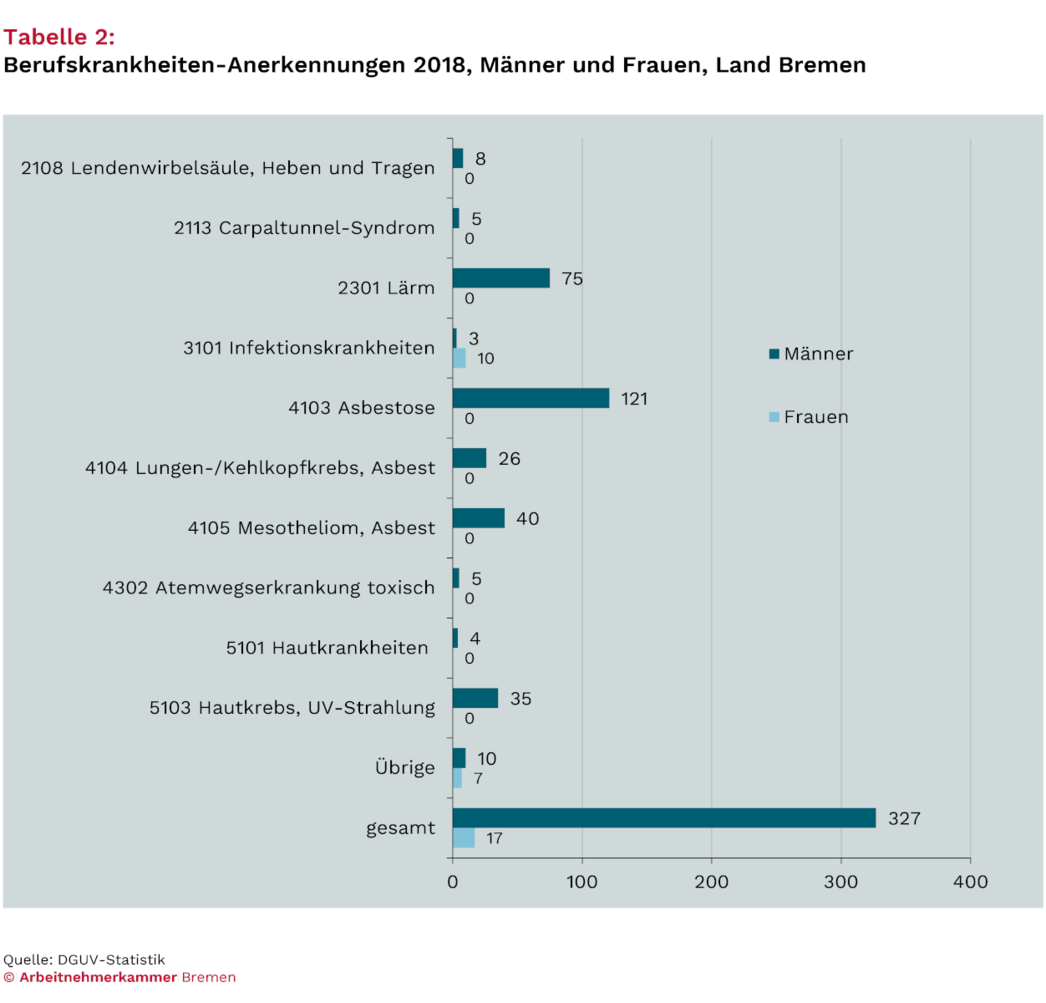

Anerkannte Berufskrankheiten

Insgesamt 327 Berufskrankheiten wurden im Jahr 2018 bei Männern anerkannt. Hier überwogen mit 187 Fällen die hauptsächlich auf den Schiffbau und den Hafenumschlag zurückzuführenden asbestbedingten Erkrankungen (BK 4103, 4104, 4105), außerdem 75 anerkannte Lärmerkrankungen (BK 2301) sowie 35 Fälle von Hautkrebs durch UV-Strahlung (BK 5103). Von den insgesamt lediglich 17 anerkannten Berufskrankheiten bei Frauen im Jahr 2018 entfielen zehn Fälle auf die BK 3101 Infektionskrankheiten, bei den restlichen Anerkennungen handelt es sich um verschiedene einzelne Erkrankungen (vgl. Tabelle 2).

Mit 145 Fällen machten Hauterkrankungen (BK 5101) über die Hälfte der Berufskrankheiten-Anzeigen von Frauen aus – doch als Berufserkrankung anerkannt oder gar entschädigt werden diese Erkrankungen nur in den allerseltensten Fällen. Denn dem Verfahren der BK 5101 ist eine meist langwierige Hautarztbehandlung vorgeschaltet. Zudem gilt für die Anerkennung und Entschädigung der sogenannte Unterlassungszwang: Bedingung ist, dass die krankheitsverursachende Tätigkeit aufgegeben wurde, bevor das Berufskrankheiten-Verfahren in Gang gesetzt wird. Diese Bedingung soll mit der anstehenden Reform des Berufskrankheitenrechts entfallen.

Frauentypische Erkrankungen – bisher kein Thema im Berufskrankheiten-Recht

Frauentypische Erkrankungen waren im Berufskrankheiten-Recht bisher nicht einbezogen. Die im Jahr 2017 verabschiedete Erweiterung der BK 4104 (bisher Lungen-/ Kehlkopfkrebs durch Asbest) durch das Ovarialkarzinom ist ein erster Anfang. Jedoch ist aufgrund der oft mehrere Jahrzehnte dauernden Latenzzeiten bis zum Auftreten asbestbedingter Erkrankungen davon auszugehen, dass viele der betroffenen Frauen inzwischen hochbetagt oder verstorben sind. Auch bei der Forschung zu beruflich bedingten Krebserkrankungen bei Frauen gibt es Nachholbedarf, beispielsweise zu Brustkrebs, der häufigsten Krebserkrankung bei Frauen und der zweithäufigsten krebsbedingten Todesursache nach dem Lungenkrebs.

Beruflich bedingte Gesundheitsrisiken von Frauen: mehr Forschung, bessere Praxis erforderlich

Die Gründe und Wirkungen der ungleichen Repräsentanz von Erkrankungsrisiken bei männlichen und weiblichen Beschäftigten bedingen sich gegenseitig: Zusammenhänge, die nicht erforscht werden, lassen sich nicht belegen. Es müssen aber bereits Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und Gesundheitsrisiken vorhanden sein, damit eine Fragestellung als wissenschaftsrelevant zutage tritt. Wissenschaftliche Studien werden in einem Gefüge aus Theorie, wissenschaftlicher Erkenntnis und der in Wissenschaft und Politik vorherrschenden Wahrnehmung von und Problematisierung von arbeitsbedingten Erkrankungsrisiken finanziert und durchgeführt, die von sozialen Bewegungen, beispielsweise Gewerkschaften zum Thema gemacht werden. Die besten Bedingungen dafür bieten große Kollektive. Diese bieten zugleich auch aus praktischen und methodischen Gründen gute Voraussetzungen für Studien. Handlungs- und Forschungsdruck entstanden mit dem Aufkommen der männerdominierten, mit hohen Unfallgefahren und Belastungen durch körperliche Schwerarbeit, Gefahrstoffe oder Lärm und Erkrankungsrisiken verbundenen Industrie- und Schwerarbeit. Hier entstanden zudem hier die am stärksten ausgeprägten Interessenvertretungsstrukturen.

Belastungen, für die entsprechende Forschungsergebnisse fehlen, werden im Arbeitsschutz vernachlässigt und im Berufskrankheiten-Recht nicht abgebildet. Damit sind nur schwache Anreize für Prävention und Forschung gegeben – was wiederum dazu führt, dass gesicherte Erkenntnisse nicht vorliegen. Um die Ziel- und Passgenauigkeit des Arbeitsschutzes zu erhöhen und vorhandene Gesundheitsrisiken erkennen und ihnen wirksam begegnen zu können, wie auch für die Anerkennung von Ansprüchen aus berufsbedingten Erkrankungen sind die Wissenschaft, der Arbeitsschutz und diejenigen, die am Regelwerk im Arbeitsschutz arbeiten gefordert. Die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse und die Praxis von Arbeitsschutz und Prävention müssen verbessert und zu erweitert werden, indem Belastungen und Risiken an den Arbeitsplätzen von Frauen und auch die Arbeitsbedingungen der – in der Mehrzahl weiblichen – Beschäftigten einbezogen werden, die mit Unterbrechungen, in Teilzeit oder in prekären Arbeitsverhältnissen erwerbstätig sind.

So besteht Nachholbedarf für Forschung und Praxis des Arbeitsschutzes hinsichtlich der arbeitsbedingten Belastungen und Risiken in den mehrheitlich mit Frauen besetzten sozialen, Dienstleistungs- und Gesundheitsberufen.

Wenn gesundheitliche Risiken von Frauen thematisiert werden, so eher als Ausnahme von der Regel aufbereitet und als extra Aspekt dargestellt. „Klassische“ Gefährdungsfaktoren wie physikalische Belastungen, Lärm, mechanische Einwirkungen, chemische Belastungen, Stäube werden eher als typisch für die Arbeitsbereiche von Männern wahrgenommen. Die von Frauen häufig ausgeübten Hilfs- und Anlerntätigkeiten in Industrie und Gewerbe wurden zudem vom Arbeitsschutz eher vernachlässigt, genauso wie Beschäftigte in atypischen und prekären Arbeitsformen, in denen ein großer Teil der weiblichen Erwerbstätigen beschäftigt ist.

- Berufliche Verursachung von Brustkrebs: Erkenntnisstand und Forschungsbedarf

- Berufskrankheiten – ein Sonderfall der arbeitsbedingten Erkrankungen

- Beratungsstelle zu Berufskrankheiten

- Das Beispiel Asbest

Schlagwörter

Kontakt

Niklas Wellmann

Beratungsstelle zu Berufskrankheiten

Lindenstraße 8

28755 Bremen

Tel.: 0421-6695036

Fax: 0421-6695041

Downloads

Berufskrankheiten in Bremen - neue Tendenzen

Erschienen in: Bericht zur Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land Bremen 2019

Download PDFDer blinde Fleck: Berufskrankheiten und Geschlecht

Vortrag von Barbara Reuhl, Arbeitnehmerkammer Bremen, Oktober 2019

Download PDF